Les photographies de la série In Situ d’Éric Pillot présentées au festival de La Gacilly convoquent inévitablement la confrontation avec la peinture de Gilles Aillaud. Ce constat n’est pas nouveau, il suffit de lire les commentaires sur la Toile pour observer la convergence des spectateurs avertis de la peinture d’Aillaud quand ils font face à une image de Pillot. Ce dernier n’en dit mot pourtant. Ses références semblent ailleurs. Impossible cependant de penser qu’il ignore le travail d’un des grands peintres contemporains qui a passé beaucoup de temps dans les zoos, déconstruisant visuellement les formes de l’enfermement. Éric Pillot envisage aussi les zoos comme des représentations, des constructions culturelles qui nous permettent de comprendre les difficultés de notre espèce à penser nos rapports aux animaux. On aurait cependant tort de vouloir réduire les images de ces deux artistes à une problématique de l’enfermement. Comme Éric Pillot l’affirme dans le très court texte qui accompagne sa présentation à La Gacilly, les zoos ne sont que « des supports qui évoquent l’alliance entre ces décors artificiels et la nature. La photographie ne m’intéresse que dans le cadre d’une recherche artistique ».

Comme la peinture de Gilles Aillaud, la photographie d’Éric Pillot n’est pas d’abord documentaire. Il ne s’agit pas de nous faire découvrir la réalité des zoos mais avant tout d’envisager plastiquement la relation du vivant avec le décor, c’est-à-dire avec ce que les hommes ont inventé et perfectionné pour exposer une forme convenable de présentation de leur relation aux animaux. C’est donc de formes et de couleurs dont il est question dans leurs deux approches.

La question essentielle pour Aillaud – en dehors du fait que sa peinture est une réponse aux problèmes plastiques de son temps – est celle du simulacre. Le zoo, la cage, le bassin sont des espaces qu’il convient d’aborder avec en tête la recherche des effets de réel que les concepteurs ont mis en œuvre pour convaincre le visiteur, accrocher son regard et stimuler son imagination. Comme le peintre était aussi décorateur de théâtre, il savait organiser l’espace scénique en fonction du point de vue des spectateurs et cette déconstruction des artifices, dans l’espoir d’éduquer le spectateur, de lui faire prendre de la distance vis-à-vis de la chose représentée. Aillaud n’agit pas différemment dans l’espace scénique des zoos qu’il recompose et il cherche avant tout à débusquer ce simulacre, à montrer l’artificialité du lieu. Dans certains tableaux des années 60, Aillaud peint les grilles au premier plan ; elles masquent la scène, interdisent l’interaction espérée par les décorateurs. Plus tard, la mise au travail de la distanciation sera moins directe, plus technique.

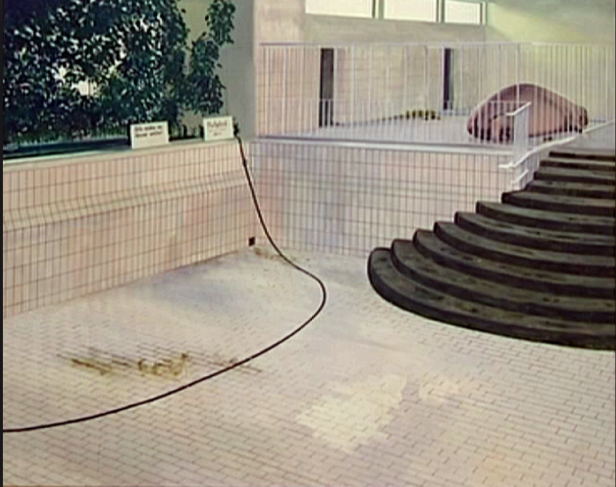

Dans Piscine vide, l’animal est relégué dans sa cage et dans un coin du tableau, un tuyau traverse la scène vidée de son eau. Le spectateur est confronté à un autre moment du décor, tout aussi réel dans la vie du zoo et des animaux présentés. Comme le note Martine Fresia, le peintre ne procède pas par métaphore, ce n’est pas le cri d’un animal qui est donné à voir, Aillaud laisse les animaux à leur mutisme apparent. Il brise seulement l’illusion de la scène et il le fait par un dispositif pictural que Didier Ottinger nomme affocal, en mettant en place « un système perspectiviste complexe, piégeant le spectateur dans des espaces faussement stabilisés » multipliant les points de fuite pour englober le spectateur.

Les images d’Éric Pillot sont aussi dans ce rapport au simulacre, à l’artificialité. Soit de manière brutale comme cette piscine, vide aussi, dans laquelle un phoque semble s’approcher d’un tuyau déversant un peu d’eau. L’animal n’est pas le sujet unique ; le photographe ne centre pas ses sujets animaux. Ils sont au contraire décalés, relégués sur un côté de l’image, laissant la place au décor et obligeant de cette façon le spectateur de la photographie – pas celui du zoo – à s’interroger sur les modalités de la mise en scène.

Soit de façon curieuse et amusante comme cette girafe, ou plutôt ce cou d’une girafe en haut et à droite de la photographie alors que l’espace principal de l’image, ouvert et sans cadre, est occupé par l’intérieur de la loge et son simulacre d’horizon africain que dévoilent au sol les carrés ensoleillés d’une lumière venue de l’extérieur. Amina Danton parle d’apparition. Apparition d’une présence, bien réelle, « accouplée à son décor », mais présentée avec un léger retrait puisqu’il s’agit d’abord de mettre en scène le fac-similé de savane et que l’animal, en fin de compte, n’est là que pour lui donner sens. La présence, incomplète, de l’animal facilite la projection du spectateur dans un imaginaire qu’Aillaud avait déjà envisagé, et que Martine Fresia décrivait comme celui de l’homme cultivé, investi d’une puissance de domination ou de peur. Pour sa part, Éric Pillot explique que les bêtes de ses photos paraissent « pouvoir représenter quelque chose de l’animal en nous » et que son travail favorise alors la rencontre avec « cet Autre dont nous devons prendre soin », un « Autre qui évolue de plus en plus dans des « jungles urbaines », un Autre que je regarde, mais que je laisse aussi me regarder ». Cette notion de « jungles urbaines » évoque, s’il le fallait la proximité avec Aillaud dont une exposition et un ouvrage ont pour titre Gilles Aillaud, La jungle des villes.

De manière quasi simultanée avec le festival de La Gacilly, la revue Billebaude évoquait l’art du pistage, un art de voir l’invisible car « pister restitue cet état intérieur devenu trop rare : l’état d’alerte, d’attention flottante et amoureuse à l’égard de l’imprévu ». Dans son travail, Éric Pillot nous invite à « pister » – le terme est sans doute trop fort – à débusquer – ce qui va au-delà du suivi des traces – non pas l’imprévu, non pas la bête, car elle est là et souvent elle nous regarde, à débusquer donc dans la beauté du spectacle offert, magnifié encore par les photographies, les indices de l’artifice, du faux, d’une relation contrefaite à laquelle il est de moins en moins possible d’adhérer.

Références :

Les articles de Didier Ottinger et de Martine Fresia sont parus dans le catalogue de l’exposition Gilles Aillaud, La jungle des villes, 2001, Actes sud.

L’article d’Amina Danton provient d’un numéro hors série de la Revue des Deux mondes, octobre 2015.

La citation de la revue Billebaude est extraite de l’article de Baptiste Morizot, « L’art du pistage ».